Sociologie,Stratification sociale,mobilité sociale

La Sociologie

Développement du cours

A. Définition et nature de la sociologie

La sociologie est la science qui étudie les comportements humains en société.

Elle analyse comment les individus interagissent, s’influencent et s’organisent au sein de groupes structurés (famille, école, travail, religion, etc.).

Selon Émile Durkheim, la sociologie est « la science des faits sociaux », c’est-à-dire des manières d’agir, de penser et de sentir extérieures à l’individu, et qui s’imposent à lui.

Ainsi, contrairement à la psychologie (centrée sur l’individu), la sociologie s’intéresse aux influences collectives sur les comportements.

B. Les fondateurs de la sociologie

- Émile Durkheim (1858-1917)

- Père fondateur de la sociologie française.

- Il considère que les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses, c’est-à-dire de manière objective et scientifique.

- Exemple d’étude : Le Suicide (1897), où il montre que le suicide, acte apparemment individuel, dépend en réalité de facteurs sociaux (religion, famille, intégration).

- Père fondateur de la sociologie française.

- Karl Marx (1818-1883)

- Philosophe et économiste allemand.

- Il voit la société comme structurée par des rapports de classes entre dominants (bourgeois) et dominés (prolétaires).

- Pour lui, les phénomènes sociaux s’expliquent par les conditions économiques et matérielles.

- Objectif : comprendre les inégalités et les luttes sociales.

- Philosophe et économiste allemand.

- Max Weber (1864-1920)

- Sociologue allemand, fondateur de la sociologie compréhensive.

- Il insiste sur la nécessité de comprendre le sens que les individus donnent à leurs actions.

- Il distingue trois types d’action sociale : rationnelle en finalité, rationnelle en valeur et traditionnelle.

- Sociologue allemand, fondateur de la sociologie compréhensive.

- Alexis de Tocqueville (1805-1859)

- Précurseur de la sociologie politique.

- Il analyse les effets de la démocratie et de l’égalité sur les comportements sociaux dans De la démocratie en Amérique.

- Précurseur de la sociologie politique.

C. Les objets d’étude de la sociologie

La sociologie étudie :

- les institutions sociales : famille, école, travail, État, religion ;

- les inégalités sociales : différences de revenus, d’accès à la culture ou à l’éducation ;

- les valeurs et normes : ensemble des règles et principes qui orientent les comportements ;

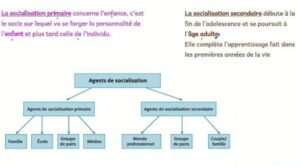

- la socialisation : processus par lequel l’individu apprend et intègre les comportements attendus dans la société,

D. Les caractéristiques du fait social (selon Durkheim)

Un fait social possède quatre propriétés :

- Généralité : il est partagé par la majorité (ex. : aller à l’école, voter).

- Extériorité : il s’impose à l’individu (les lois, les coutumes).

- Contrainte : il régule les comportements (sanctions, normes sociales).

- Historicité : il évolue dans le temps mais garde une continuité.

E. La démarche scientifique du sociologue

La sociologie repose sur une méthode rigoureuse :

- Observation et définition du phénomène

→ Exemple : étudier les inégalités d’accès à l’emploi selon le sexe. - Formulation d’hypothèses

→ Exemple : les femmes rencontrent plus de difficultés d’embauche que les hommes à diplôme égal. - Collecte et analyse de données

→ Enquêtes, statistiques, entretiens, observations. - Interprétation des résultats et vérification des hypothèses.

Le sociologue doit éviter les prénotions (préjugés et idées reçues) pour garder une démarche neutre.

F. L’utilité sociale de la sociologie

La sociologie :

- aide à comprendre les inégalités et leurs causes ;

- favorise la tolérance et la compréhension des différences culturelles ;

- permet d’élaborer des politiques publiques mieux adaptées (éducation, emploi, santé, etc.) ;

- encourage la citoyenneté critique, en invitant chacun à réfléchir sur la société dans laquelle il vit.

Application pédagogique

Activité 1 – Observation et discussion

Objectif : comprendre la notion de fait social.

Demandez aux élèves de donner un exemple de comportement collectif (porter un uniforme, se marier, suivre une mode vestimentaire…).

Faites émerger les caractéristiques du fait social (extérieur, contraignant, collectif).

Activité 2 – Étude de cas

Situation : “Pourquoi certains élèves réussissent mieux à l’école que d’autres ?”

Travail de groupe : les élèves proposent des hypothèses sociologiques (milieu social, ressources culturelles, motivation, encadrement parental, etc.).

Activité 3 – Débat dirigé

Thème : “Les comportements individuels sont-ils vraiment libres ?”

Permet de relier la notion de liberté individuelle à l’influence sociale.

Évaluation

Exemples de questions :

- Définissez la sociologie et précisez son objet d’étude.

- Citez deux fondateurs de la sociologie et présentez brièvement leurs apports.

- Expliquez ce qu’est un fait social et donnez un exemple.

- Quelle différence existe-t-il entre la sociologie et la psychologie ?

- En quoi la sociologie peut-elle aider à lutter contre les inégalités sociales ?

Conclusion générale

La sociologie est une science du vivre-ensemble.

Elle révèle que nos comportements ne sont jamais totalement individuels : ils sont le fruit d’un ensemble de normes, de valeurs et de contextes sociaux.

En étudiant les faits sociaux, les sociologues contribuent à comprendre les inégalités, à renforcer la cohésion sociale et à favoriser une société plus juste.

“L’homme est un être social avant tout.” — Émile Durkheim

La Stratification Sociale

Développement du cours

A. Définition

La stratification sociale désigne la manière dont une société classe les individus et les groupes selon leurs positions sociales, leurs richesses, leurs pouvoirs ou leurs statuts.

Elle se traduit par une hiérarchie sociale où certains groupes disposent de plus de ressources (revenus, prestige, savoir, influence) que d’autres.

Définition synthétique :

La stratification sociale est l’organisation hiérarchisée de la société en couches sociales (ou strates) distinctes et inégales.

B. Les principaux critères de stratification

- Le revenu et la richesse :

La capacité à consommer, investir ou posséder des biens différencie les groupes sociaux.

→ Exemple : les classes aisées disposent d’un patrimoine plus élevé. - Le pouvoir :

Certains individus influencent les décisions politiques, économiques ou sociales.

→ Exemple : les dirigeants politiques ou les chefs d’entreprise. - Le prestige social :

La reconnaissance et le respect associés à certaines professions (médecins, professeurs, ingénieurs…). - Le niveau d’éducation :

L’accès au savoir influence la position sociale et les opportunités d’emploi.

C. Les grands types de systèmes de stratification

1. Le système de castes

- Caractéristique des sociétés traditionnelles (notamment en Inde).

- Fondé sur la naissance et la religion.

- Mobilité sociale quasi impossible.

- Les individus héritent du statut de leurs parents.

- Exemple : caste des prêtres (Brahmanes), des guerriers (Kshatriyas), des commerçants (Vaishyas) et des serviteurs (Shudras).

2. Le système d’ordres

- Présent dans les sociétés féodales (Europe médiévale).

- Repose sur la naissance et les privilèges juridiques.

- Exemple : noblesse, clergé et tiers état.

- Mobilité sociale très faible.

3. Le système de classes sociales

- Typique des sociétés modernes et industrielles.

- Fondé sur des critères économiques (revenus, emploi, capital).

- La mobilité sociale est possible mais limitée.

- Concept développé par Karl Marx et Max Weber :

- Marx distingue la bourgeoisie (propriétaire des moyens de production) et le prolétariat (travailleurs).

- Weber ajoute d’autres dimensions : prestige, pouvoir, style de vie.

- Marx distingue la bourgeoisie (propriétaire des moyens de production) et le prolétariat (travailleurs).

D. Les fonctions et limites de la stratification

🔹 Fonctions positives :

- Elle organise la société en attribuant des rôles précis à chacun.

- Elle motiverait les individus à progresser pour atteindre un statut plus élevé.

- Elle permet de récompenser le mérite et l’effort (principe méritocratique).

🔹 Limites et critiques :

- Elle renforce les inégalités : les riches ont souvent plus d’opportunités que les pauvres.

- Elle crée des tensions sociales et un sentiment d’injustice.

- Elle reproduit les privilèges : le statut social se transmet souvent d’une génération à l’autre.

- Elle freine la cohésion sociale en opposant les classes ou groupes.

E. Les formes d’inégalités sociales

- Inégalités économiques :

Revenus, patrimoine, emploi, niveau de vie. - Inégalités culturelles :

Accès à l’éducation, à la culture, à l’information. - Inégalités de genre :

Différences entre hommes et femmes dans le monde du travail ou la politique. - Inégalités territoriales :

Disparités entre zones urbaines et rurales, régions riches et pauvres.

F. Les tentatives de réduction des inégalités

Les États et les organisations internationales mettent en place des politiques visant à réduire les écarts sociaux, telles que :

- L’accès universel à l’éducation ;

- Les politiques de redistribution (impôts, aides sociales) ;

- Les programmes d’emploi et de formation ;

- L’égalité homme-femme ;

- Les systèmes de sécurité sociale.

➜ Objectif : aller vers une société plus égalitaire tout en maintenant la cohésion sociale.

Applications pédagogiques

Activité 1 – Observation sociale

Demandez aux élèves de citer des exemples d’inégalités qu’ils observent dans leur environnement (école, quartier, emploi, etc.).

Classez ces exemples selon leur nature : économique, culturelle ou sociale.

Activité 2 – Étude de cas

Analyse d’un tableau de répartition des professions (agriculteurs, ouvriers, cadres, etc.).

Question : “Que révèle ce tableau sur la structure sociale du pays ?”

Activité 3 – Débat

Sujet : “Pensez-vous que la société actuelle permet à tous de réussir selon le mérite ?”

Objectif : développer la réflexion sur la méritocratie et les obstacles sociaux.

Évaluation formative

Exemples de questions :

- Définissez la stratification sociale.

- Citez deux critères de stratification et illustrez-les.

- Distinguez système de caste et système de classes sociales.

- Expliquez ce que signifie “mobilité sociale ascendante”.

- Quelles sont les principales inégalités liées à la stratification ?

Conclusion

La stratification sociale est une réalité universelle : toutes les sociétés hiérarchisent leurs membres, mais à des degrés divers.

Elle permet d’organiser la société, mais elle génère aussi des inégalités.

Comprendre la stratification, c’est donc comprendre les mécanismes de pouvoir et de privilèges qui influencent les parcours de vie.

L’objectif du sociologue est de proposer des analyses pour réduire ces inégalités et renforcer la cohésion sociale.

“La société n’est pas un tout homogène, mais un ensemble de groupes hiérarchisés aux intérêts parfois opposés.”

La Mobilité Sociale

Développement du cours

A. Définition

La mobilité sociale est le passage d’un individu ou d’un groupe d’une position sociale à une autre.

Elle désigne donc tout changement dans la hiérarchie sociale, qu’il s’agisse d’une amélioration ou d’une dégradation du statut.

B. Les principales formes de mobilité

1. La mobilité verticale

Elle désigne un changement de statut social entre deux positions hiérarchiquement différentes :

- Ascendante : amélioration du statut (ex. : enfant d’ouvrier devenu ingénieur)

- Descendante : perte de statut (ex. : cadre devenu employé après un licenciement)

2. La mobilité horizontale

Il s’agit d’un changement de profession sans modification du statut social.

Exemple : un enseignant qui devient conseiller d’éducation.

3. La mobilité intergénérationnelle

Elle compare la position sociale des enfants à celle de leurs parents.

Exemple : un fils d’agriculteur devenu technicien.

4. La mobilité intragénérationnelle

Elle observe le changement de statut au cours de la vie d’un même individu.

Exemple : un ouvrier promu contremaître.

5. L’immobilité sociale

C’est la stabilité du statut social entre générations.

Exemple : un enfant de cadre qui devient cadre à son tour.

C. Les outils de mesure de la mobilité

1. Les tables de mobilité

Elles comparent la position des pères et celle des fils selon les catégories socioprofessionnelles (PCS).

Elles permettent de calculer :

- La mobilité observée (ensemble des changements de statut)

- La mobilité structurelle (liée à l’évolution des emplois disponibles)

- La mobilité nette (liée à des changements individuels, indépendants des transformations économiques)

2. La fluidité sociale

Elle mesure les chances relatives d’accéder à une position donnée selon l’origine sociale.

Exemple : quelle est la probabilité pour un fils d’ouvrier de devenir cadre par rapport à un fils de cadre ?

Plus la fluidité est forte, plus la société est ouverte et égalitaire.

D. Les facteurs explicatifs de la mobilité sociale

1. L’évolution de la structure des emplois

Avec la désindustrialisation et la tertiairisation, les sociétés modernes ont vu apparaître de nouvelles professions qualifiées.

Cette transformation a créé des opportunités de mobilité ascendante, surtout pendant les Trente Glorieuses (1945–1975).

2. Le rôle de l’école

L’école est souvent perçue comme le moteur de la mobilité sociale, car elle offre à chacun la possibilité d’acquérir des compétences indépendamment de son origine.

Mais selon les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, le système scolaire reproduit souvent les inégalités sociales, car la réussite dépend aussi du capital culturel transmis par la famille.

3. La croissance économique

Les périodes de forte croissance (comme les Trente Glorieuses) ont favorisé l’emploi et la promotion sociale.

À l’inverse, les crises économiques freinent la mobilité et accentuent le déclassement.

4. Les politiques publiques

Les États peuvent encourager la mobilité par :

- L’accès gratuit à l’éducation ;

- Les bourses scolaires et universitaires ;

- Les programmes de formation professionnelle ;

- Les politiques d’égalité homme-femme.

5. Les stratégies familiales

Les familles jouent un rôle central :

- Choix de l’école, accompagnement scolaire, réseau professionnel.

Les milieux favorisés utilisent ces leviers pour maintenir leur position, tandis que les classes populaires les mobilisent pour améliorer la leur.

E. Les limites et obstacles à la mobilité sociale

- Les inégalités scolaires persistantes :

Les enfants de cadres réussissent mieux à l’école que ceux d’ouvriers. - La reproduction sociale :

La transmission du statut social et du capital culturel limite la fluidité. - La dévalorisation des diplômes :

L’augmentation du nombre de diplômés n’entraîne plus nécessairement une amélioration du statut (phénomène de déclassement). - Les discriminations :

Genre, origine sociale, ou ethnique peuvent freiner l’accès à certains emplois. - Les contraintes économiques :

La crise, le chômage et la précarité bloquent l’ascension sociale.

F. Mobilité et reproduction : deux faces d’une même réalité

La mobilité sociale ne signifie pas la disparition des inégalités.

Au contraire, dans de nombreuses sociétés modernes, les mécanismes de reproduction sociale (héritage, réseaux, capital culturel) continuent de limiter la mobilité.

Ainsi, l’école et le travail, censés garantir l’égalité des chances, peuvent aussi renforcer les écarts existants.

Citation utile :

“L’école légitime les inégalités en faisant croire qu’elles sont le produit du mérite.” — Pierre Bourdieu

Activités pédagogiques

Activité 1 – Observation de données statistiques

Distribuez une table de mobilité (pères/fils).

Questions :

- Que constatez-vous sur la part des fils d’ouvriers devenant cadres ?

- Cette mobilité semble-t-elle plus forte chez les hommes ou les femmes ?

Objectif : savoir lire et interpréter un tableau sociologique.

Activité 2 – Étude de cas

Analysez un exemple de mobilité ascendante et un cas de déclassement dans l’actualité ou le quotidien (ex : reconversion professionnelle, réussite scolaire remarquable…).

Activité 3 – Débat structuré

Sujet :

“L’école permet-elle réellement à tous les élèves de réussir selon leur mérite ?”

L’objectif est de relier mobilité, inégalités et rôle de l’institution scolaire.

Activité 4 – Jeu de rôle

Reconstitution d’une table de mobilité vivante : chaque élève représente une catégorie sociale (ouvrier, cadre, employé…).

On simule des “changements de place” selon des facteurs (diplôme, réseau, chance…).

Évaluation formative

QCM ou questions courtes :

- Qu’est-ce que la mobilité sociale ?

- Distinguez mobilité verticale et horizontale.

- Qu’est-ce qu’une table de mobilité ?

- Citez deux facteurs qui favorisent la mobilité sociale.

- Expliquez le rôle de l’école dans la mobilité et la reproduction sociale.

Exercice écrit :

Rédigez un paragraphe argumenté montrant que la mobilité sociale est à la fois un signe d’ouverture et de reproduction des inégalités.

Synthèse du cours

| Aspect | Éléments clés |

| Définition | Changement de position sociale d’un individu ou d’un groupe |

| Formes | Ascendante, descendante, horizontale, inter/intragénérationnelle |

| Outils de mesure | Tables de mobilité, fluidité sociale |

| Facteurs | Éducation, emploi, politiques publiques, structure économique |

| Limites | Inégalités persistantes, reproduction sociale, discriminations |

| Objectif sociologique | Comprendre la dynamique des inégalités et les possibilités de changement social |

Conclusion

La mobilité sociale est un indicateur essentiel de la dynamique des sociétés contemporaines.

Elle reflète la capacité d’un système social à offrir des opportunités équitables à ses membres.

Cependant, malgré la croissance économique et la massification scolaire, les inégalités demeurent fortes et la mobilité tend à stagner.

Le défi pour les sociétés modernes est donc de réduire les barrières structurelles et de favoriser une véritable égalité des chances.

“L’ascenseur social fonctionne toujours, mais il est souvent en panne pour les mêmes.